世界の疲労<第1回>万博の年に見つめる世界の疲労

万博の年に見つめる世界の疲労

現在開催中の大阪・関西万博。地球規模のさまざまな課題に取り組むために、世界各地から最新技術やアイデアが集められています。

私たちの住む世界には解決すべき社会課題がいくつもあり、日本予防医薬が日頃から取り組んでいる「疲労」もその一つ。

疲労は、私たち個人が悩まされているものでありながら、学校や職場、家庭生活にも影響し、大きな経済的損失を社会に与えています。

疲労の解決を図ることは、私たち一人ひとりの生活の質や幸福度を向上させることであり、同時に、より良い社会を実現することでもあります。

日本で万博が開催されているこの夏、疲労に関する世界の知恵や対策に触れながら、私たち自身と社会の「元気」について、見つめ直してみませんか。

より豊かに生きるために世界各国の疲労を知る

ひと口に「疲労」と言っても、生活習慣や価値観が異なる世界の国々や地域では、その捉え方も異なります。疲労との向き合い方も、それぞれの気候や食文化などの中で、多様に発展しています。

そこで今回は、日本が世界をリードしている疲労研究とともに、世界各国の疲労対策をご紹介します。「世界の疲労」を知ることは、単に興味深いというだけでなく、私たちの国や社会を、視点を変えて見直す機会にもなるはずです。

各国のさまざまな知恵を知って、この夏の疲労対策に、さながら万国旗のような多彩な選択肢を加えてみましょう

「疲労大国」日本では日本人の8割が疲れている!

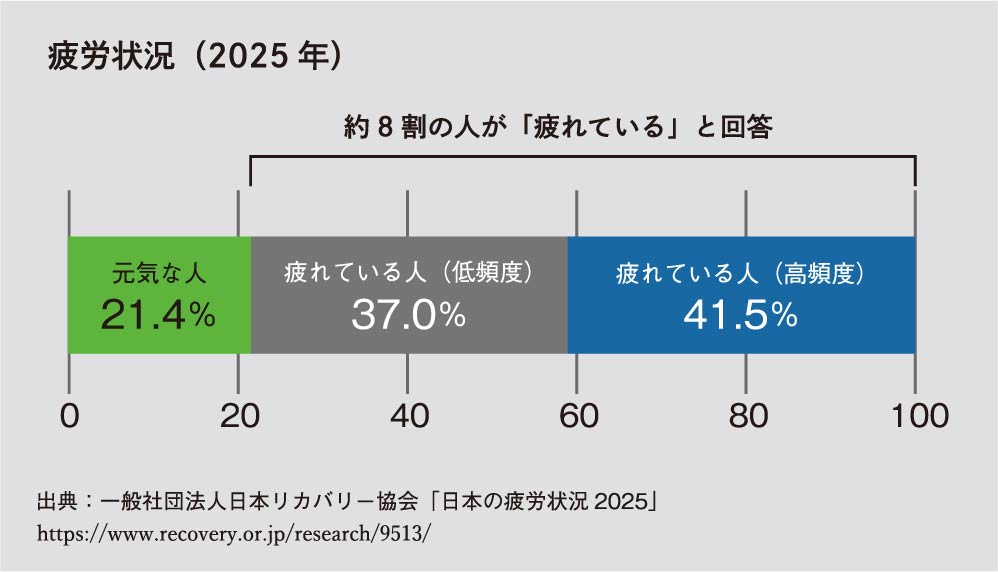

1999年に厚生省(現厚生労働省)研究班が一般地域住民4,000名を対象に行った疲労に関する調査では、日常生活の中で疲労を感じている人の割合は約6割でした。

それから四半世紀が過ぎた2025年。一般社団法人日本リカバリー協会が調査・発表した「日本の疲労状況2025」※によれば、全体の約8割の人が「疲れている」と回答しています。

調査方法などが異なるとはいえ、わが国において、疲れている人は確実に増えているといえます。

※一般社団法人日本リカバリー協会が全国の20~79歳の10万人(男女各 万人)を対象に実施したインターネット調査

最も疲れている国は!?

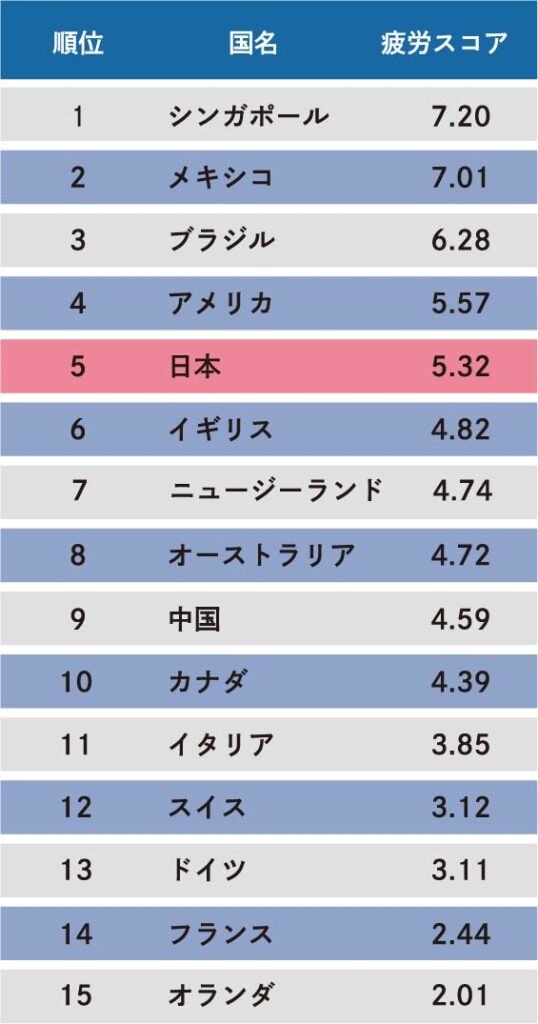

英国のベッド用品メーカーSleepseekerが世界の16カ国を対象として、年間労働時間や1日の平均スクリーン使用時間などから各国の疲労度を数値化しました。

それによると、最も疲労度が高かった国はシンガポール。日本は、2位メキシコ、3位ブラジル、4位アメリカに次ぐ5位でした。一方、最も疲れていなかった国はオランダであるという結果が報告されています。

出典:Sleepseeker.“Fatigued Cities”.https://www.sleepseeker.co.uk/blog/fatigued-cities

Research in Japan

世界で最も進んでいる!?日本の疲労研究

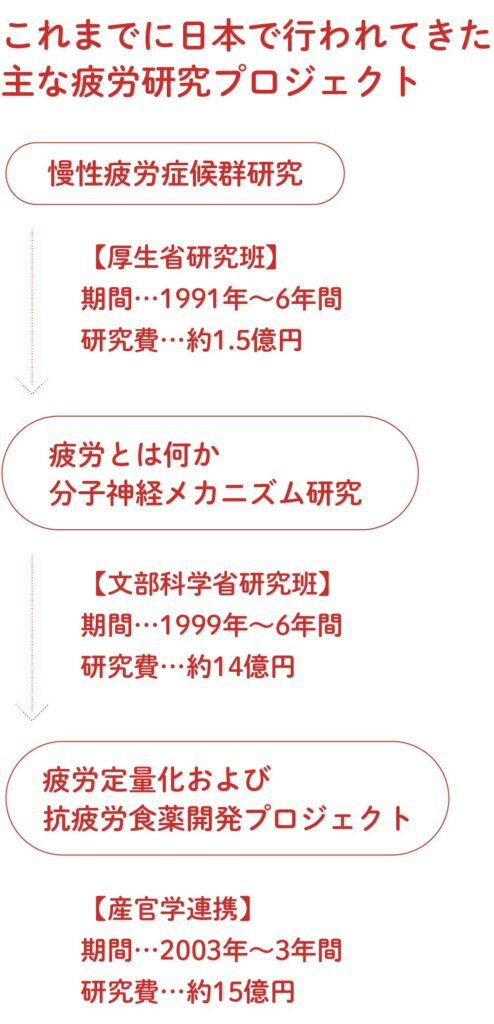

疲労に関する研究の歴史は、世界的に見てもまだ浅いもの。しかし、日本ではさまざまな研究を通じて疲労のメカニズムが徐々に解き明かされ、有効な対策も次々と報告されてきています。日本の疲労研究は、世界をリードしているといえるのです。

Research Team

研究費総額30億円にものぼるこれらの巨大プロジェクトは、文部科学省・厚生労働省など官庁の支援を受けたり、自治体や大手医薬品メーカー、食品メーカー商社など日本を代表する企業の参加を得たりしました。産官学が一つとなって、疲労いう社会課題に取り組んでいます。

日本の疲労研究の主な成果

①疲労因子の発見

体や脳を酷使すると、細胞がダメージを受けて老廃物が増加。それが引き金となり「疲労因子」と呼ばれるたんぱく質が増えて疲労感がもたらされることが、日本の研究で明らかになりました。また「疲労因子」が増えると、細胞の修復を促す「疲労回復因子」が増加することもわかっています。

②疲労度を測定する方法を確立

「疲労感」は個人の主観的な感覚によるものなので、その度合いを示す方法は、以前は本人の自己評価しかありませんでした。近年、疲労の度合いを客観的に測定する方法が開発されています。

唾液中のヘルペスウイルスの量で測定

ほぼすべての人が子どもの頃に感染し、そのまま体の中に潜伏しているヒトヘルペスウイルス。疲れがたまると、このウイルスが体内から逃げ出そうとして唾液中に出てきます。この唾液中のヘルペスウイルス量によって疲労度を測定します。

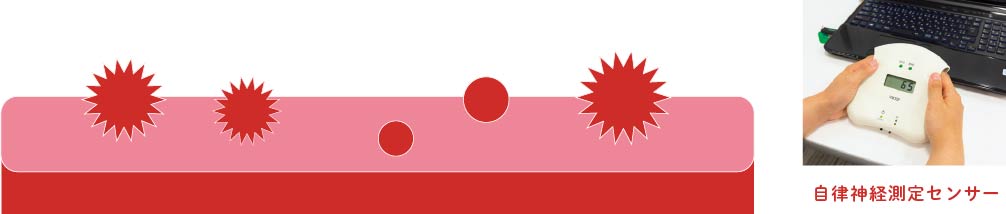

自律神経の働きにより測定

自律神経のバランスと活動量から、疲労・ストレス度が可視化できるように。指を入れると、脈波や心電波を測定し、心拍変動を解析する自律神経測定センサーが開発されています。

③疲労の原因とメカニズムが明らかに

疲労度を計測できるようになったことで、疲労が必ずしも筋肉のダメージと関係しているわけではないことが明らかになりました。研究では、疲労は自律神経と密接に関わっていること、体内で生じる活性酸素が関係していることなどがわかってきています。

Truths about Fatigue

疲労研究でここまでわかった!疲労の真実

産官学連携の「疲労定量化および抗疲労食薬開発プロジェクト」をはじめとする日本の疲労研究により、それまでほとんど解明されていなかった「疲労の真実」が次々と明らかになってきました。

疲労の正体は「脳」の疲労だった

運動をしたときに疲れるのはどこかと問われて「筋肉」と答える人は多いと思います。

しかし、研究により、筋肉のダメージと疲労感には関係がないことがわかっています。

では、疲れはどこで発生しているのでしょう?

答えは「脳」です。運動をしているときや、暑い屋外と冷房の効いた室内を行き来するようなときはもとより、24 時間休みなく心拍や呼吸、体温などを調整しているのが、自律神経。その働きを司る、脳の自律神経中枢が疲労を起こすのです。

疲労の直接の原因は「活性酸素」

脳の自律神経中枢でオーバーワークが生じると、活性酸素が発生して細胞を酸化させます。すると、細胞の機能が低下して、自律神経が本来のパワーを発揮できなくなります。これが「疲労」です。このパワーダウンが一過性のものであれば「疲労」で、回復できず元に戻らない状態になってしまうことが「老化」だと考えられています。

「疲労感」は疲労とは異なる

「疲労」と「疲労感」が別の現象だということもわかりました。自律神経の機能低下が「疲労」、疲労の発生を受けて体に「これ以上の活動を控えて」と伝える警告が「疲労感」です。実際に発生する「疲労」と主観的な感覚である「疲労感」をきちんと区別して考えることは、日本の疲労研究を発展させる上でも重要なことでした。

疲労感は意欲や達成感で隠されるので要注意!

疲労感は休息を促すための大切なアラームですが、楽しかったり達成感があったりすると、疲労が発生しているのに疲労感を覚えないということがよくあります。

長距離ランナーに見られる「ランナーズハイ」という現象も同じもの。実際には疲労が蓄積しているのに疲労感がない状態になっているため、非常に危険です。

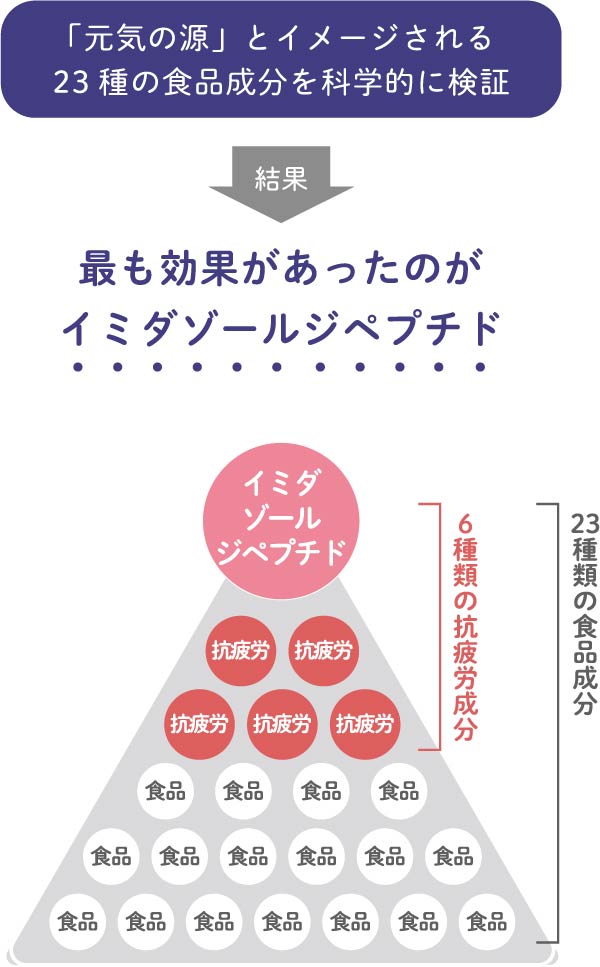

抗疲労効果のある成分を特定

「疲労定量化および抗疲労食薬開発プロジェクト」では、本当に疲労回復効果のある食品や医薬品の開発を目指すため、大規模なヒト臨床試験によって、疲労回復効果が期待される23種類の食品成分が評価されました。そのうち6種類の食品成分で抗疲労効果が確認され、中でも、イミダゾールジペプチドに最も高い効果が認められました。

イミダゾールジペプチドってなに?

鳥のむね肉や、マグロ・カツオといった回遊魚の尾びれに近い部分など、よく動かし疲労するところに多く含まれている成分です。