座りすぎ疲労<第2回>座りすぎ疲労のメカニズム

じっとしているのに疲れる!?

座っているだけなのに、疲れがたまったり健康リスクが増大したりするのは、さまざまな要因があると考えられます。どのようなメカニズムで座りすぎが疲労につながるのかを見てみましょう。

【cause1】血行が悪くなって疲れる

座った姿勢では、太ももの付け根がL字型に曲がった状態になり、そこを通る太い血管の流れが悪くなります。また、太ももやふくらはぎの筋肉を動かさないので、ポンプ機能が働かないことも血行を悪化させます。その結果、老廃物の排出がスムーズにいかなくなり、疲労が発生します。

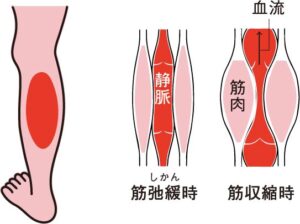

「第二の心臓」ふくらはぎを動かさないとミルキング・アクションが起こらない!

ふくらはぎが「第二の心臓」と呼ばれるのは、重力によって脚にたまりがちな血液を、筋肉のポンプ作用で心臓に戻す働きをしているから。座っていると「ミルキング・アクション」と呼ばれるこの筋肉の動きが起こらず、血行が悪くなってしまいます。

脚を動かすことで筋肉が伸び縮みすると、牛の乳しぼりのように血管が圧縮され、血液の循環を助けます。

【cause2】集中力を高めると疲れる

同じ作業を集中して続けているときには、脳の中の同じ神経回路ばかりが使われている状態。すると、その神経回路に疲労の引き金となる活性酸素は過剰に発生し、疲労が蓄積していきます。

「飽きた」は疲労の入り口

長い時間同じことばかりしていると「飽きた」と感じることがあります。これは、脳の同じ神経回路が集中的に使われたことで疲労が発生しているサイン。「この回路をこれ以上使わないで」という信号をキャッチすると「飽きた」という感覚が生じるのです。

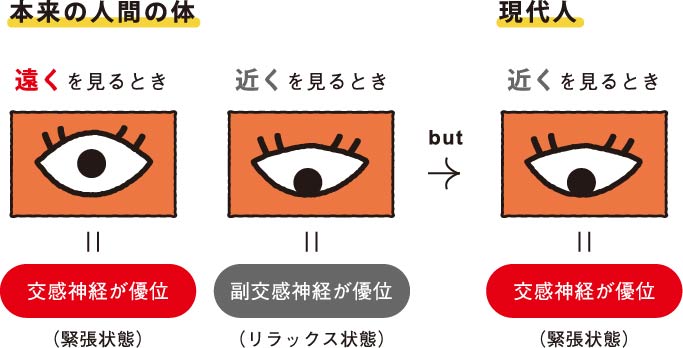

眼精疲労にもご注意を!

パソコンやスマホを使う時間が長くなると眼精疲労に悩まされることもありますが、実はこれも自律神経の疲れ。目のピントはもともと、交感神経が優位なとき遠くに、副交感神経が優位なとき近くに合うようになっていますが、現代の生活では、仕事でパソコンを見るなど、交感神経が優位なときでも近くにピントを合わせなくてはなりません。この矛盾が自律神経を疲れさせ、眼精疲労を発生させているのです。

自律神経中枢のある脳が疲れ、さまざまな症状を引き起こします。

【cause3】「ゆらぎ」のない場所は疲れる

自然環境の中にゆらぎがあるのと同じように、私たちの体も朝から晩まで一定なわけではありません。心拍数、脳波、体温、血圧、そして、疲労と密接に関係する自律神経にもゆらぎがあります。オフィスや居住空間など、長時間座って過ごしている場所は、エアコンなどで温度や湿度が一定になるようコントロールされ、ゆらぎがない場所がほとんど。そのような場所では、私たちは知らず知らずのうちに疲れてしまいます。

「ゆらぎ」とは……

そよ風や木漏れ日のように、常に一定ではなく、ある程度の不規則さを持つこと。人はゆらぎのある自然に身を置くと、居心地のよさを感じてリラックスします。

秋は夕暮れ以降の照明で体のリズムを整えて

一日の中で生じるゆらぎを意識すると、体のリズムが整いやすくなります。日が短くなっていく秋には、できるだけリラックスして夕暮れを味わうと同時に、それ以降は部屋の照明を暖色系のものに切り替える、明るくなりすぎないよう照度を下げるといった工夫をしてみましょう。体が眠る準備に入りやすくなりますよ。

【cause4】筋肉量が減ると疲れる

下半身には、全身の筋肉の約7割が集中しています。座りっぱなしの最大の問題点は、それらの大きな筋肉が全く使われないこと。使わない時間が長いと筋肉は衰え、筋力が衰えると疲れやすくなります。また、疲れやすいためさらに座っている時間が長くなるという悪循環にもつながります。筋肉量が少なくなると代謝も減るため、太りやすくなってしまします。

「ジムで運動してるから大丈夫」は間違い!

座りすぎのリスクは運動してもリセットできません

「座っている時間は長いけれど、ちゃんと運動しているから大丈夫」という考えには要注意。かなりハードな運動を長時間しているのでもない限り、運動習慣を持っていても、それ以外の時間を座りっぱなしで過ごしているなら、寿命はやはり短くなることがわかっています。「座りすぎ」=「運動不足」ではないという事を理解しておきましょう。