世界の疲労<第2回> 世界の習慣・対策

疲労予防や回復促進に効果あり世界の習慣・対策4選!

シエスタ〈スペイン〉

「シエスタ(Siesta)」は昼寝を意味し、スペインでは長い昼休憩をとることが習慣化しています。日中の厳しい暑さを避けて2時間程度休むことが多く、昼寝をしなくても「シエスタ」と呼ばれます。

パワーナップ(昼寝)のすすめ

午後の眠気は生産性にも大きな影響を及ぼします。そこで、仕事の効率アップを図ろうと日本企業でもシエスタ制度が導入され始めています。長時間、また、夕方以降の昼寝は夜の睡眠の質を下げるため、寝るのは20分以内、15時までに!

ニクセン〈オランダ〉

「ニクセン(Niksen)」とは「何もしない」という意味のオランダ語。オランダでは、リラックスのため、あえて何もしない時間を生活に組み込むことが浸透しています。ニクセンには免疫力や幸福度を高める効果も。

スマホを置いて脳を休めよう

脳には、ボーっとしている時間に活性化する「デフォルトモード・ネットワーク」という回路があり、情報の整理をしていることがわかってきました。スマホを手放し、何もしない「ニクセン」の時間をとれば、思わぬアイデアもひらめくかも!

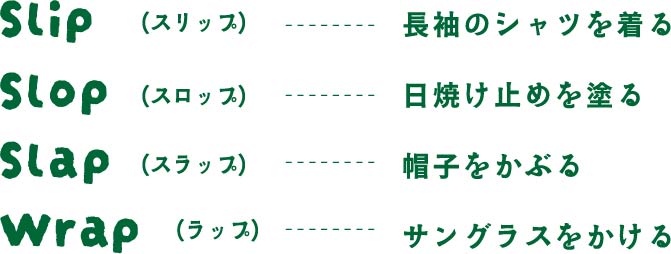

スリップ・スロップ スラップ・ラップ〈オーストラリア〉

紫外線が強いオーストラリアでは、健康被害を予防するための対策がとられています。中でも子どもたちに対しては「スリップ・スロップ・スラップ・ラップ」のスローガンのもと、学校で徹底した指導が行われています。

紫外線は浴びるだけで疲労に

健康面でも美容面でも大敵の紫外線。実は疲労とも大いに関係しています。紫外線が皮膚に当たると大量の活性酸素が発生し、運動などをしなくても疲労が起こるのです。紫外線は目からも入ってくるのでサングラスなどで目を守ることも重要です。

冷たいものを飲まない〈中国〉

日本の飲食店では氷の入った「お冷や」が当たり前のように出されますが、中国ではお湯や常温の水が出てくることが多いようです。ビールでさえ、常温で提供されることが多いのだとか。冷たいものを食べて体を冷やすと健康に良くないという考えが広く浸透しているといえます。

冷えと疲労

体が冷えると血行が悪くなり、老廃物の排出が滞って、疲労もたまりやすくなります。夏場でも、冷房の効いた部屋で冷たいものばかり食べたり飲んだりしていると体が冷え、疲れにつながるので注意が必要です。

夏バテ予防に食べたい!世界の抗疲労料理

参鶏湯(サムゲタン)〈韓国〉

鶏肉やもち米、高麗人参、ナツメなどを入れて煮込む韓国の薬膳料理。冬のメニューのようですが、日本で土用の丑の日にウナギを食べるように、韓国では夏、暑気払いのために参鶏湯を食べる日があります。

鶏むね肉

鶏むね肉に豊富に含まれるイミダゾールジペプチドには高い抗酸化作用があります。イミダゾールジペプチドは水溶性なので、成分が溶け出したスープも一緒にとりましょう。

フェジョアータ〈ブラジル〉

黒インゲン豆と肉を煮込んだ料理は、ブラジルの国民食ともいわれています。豚肉が使われることが多いですが、牛肉やリングイッサという生ソーセージ、干し肉や燻製にした豚の耳や尻尾などを入れることも。

豚肉

たんぱく質やビタミンB群などの栄養素を豊富に含むのが豚肉。特に、糖質からエネルギーをつくる際に不可欠なビタミンB1の含有量が突出しています。

ボルシチ〈ウクライナ〉

ウクライナが発祥といわれ、ロシアや東欧諸国でも広く愛されています。ビーツという野菜を加えることで出る鮮やかな赤色が特徴で、地域によってさまざまなレシピが受け継がれています。

ビーツ

栄養価の高さから「食べる輸血」とも呼ばれる野菜・ビーツ。赤色の色素「ベタシアニン」はポリフェノールの一種で、抗酸化作用があります。

シュクメルリ〈ジョージア〉

黒海とカスピ海の間に位置し、2015年までは「グルジア」と呼ばれていたジョージア。家庭料理・シュクメルリは、大量のニンニクを使った濃厚なクリームソースで鶏肉を煮込んだ一品です。

ニンニク

独特な臭いの主成分であるアリシンには抗酸化作用があります。また、ビタミンB群も豊富。ただし、胃への刺激が強く、食べ過ぎるとかえって体の負担になるので注意ししょう。